2020.02.19 スキンケアモニター募集中!!

1ヵ月集中スキンケアチャレンジ!!!!

¥6,000(税別)

お問合せは、TEL 088-678-9623

「健康と美」の専門店で「自分を変えるスキンケア」はじめませんか?

スキンケアモニターは、こんな方におすすめです!

☑正しいスキンケアがよくわからない

☑肌のくすみやたるみが気になる

☑最近化粧のりが悪くなった

☑自分に合った化粧品がわからない

☑もっともっとキレイになりたい

~スキンケアモニターの5大特典~

1.1カ月分のナリス化粧品をフルセットでお使いいただけます。

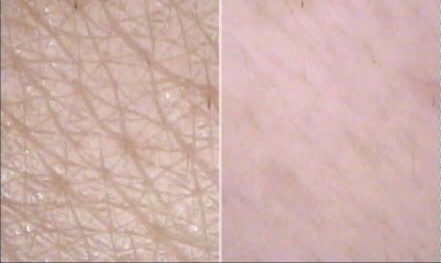

2.身体の糖化(老化度)測定・肌カメラ分析が無料で受けられます。

(AGE糖化測定器:指をのせるだけであなたの糖化・老化度測れます)

(肌カメラでお肌の状態や隠れたシミをチェック)

3.お肌の正しいお手入れ方法から食育のアドバイスまでトータルケア

当店のビューティーアドバイザーと健康美容食育士の資格を持った

スタッフがカウンセリングいたします。

4.当店のエステメニューがお試し価格でご利用いただけます。

美容鍼とパックエステがそれぞれ 施術料3,500円(税別)で受けられ

ます。

5.セルフ超音波エステ体験ができリフトアップを実感できます。

(4回/1カ月間)

スキンケアモニター5大特典で、

¥6,000(税別)

お問合せは、TEL 088-678-9623

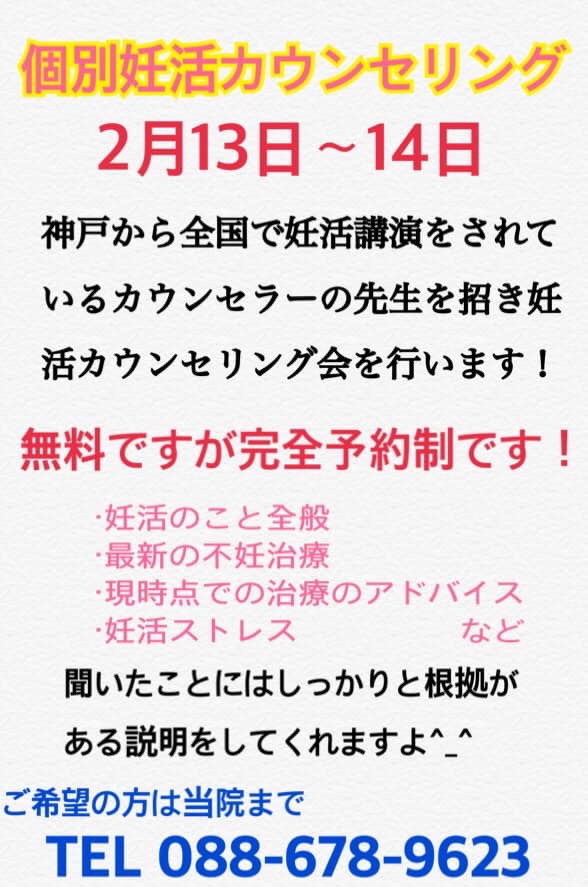

2020.01.23 妊活カウンセリング開催のお知らせ

【妊活カウンセリング開催のお知らせ】

神戸より全国で妊活講演されておられる中本宗宏先生をお招きして、個別の妊活カウンセリング会を行います!

1組60分しっかりとカウンセリングしてくださいます。

ご夫婦での参加もOKです。

個室で行いますのでリラックスして他の方を気にせずに受けていただけます。

参加費は、【無料】です!

2月13日15:00〜18:30

2月14日10:00〜12:00

【完全予約制】

となりますので、妊活でお悩みの方は当院までご連絡お待ちしております!

TEL 088-678-9623

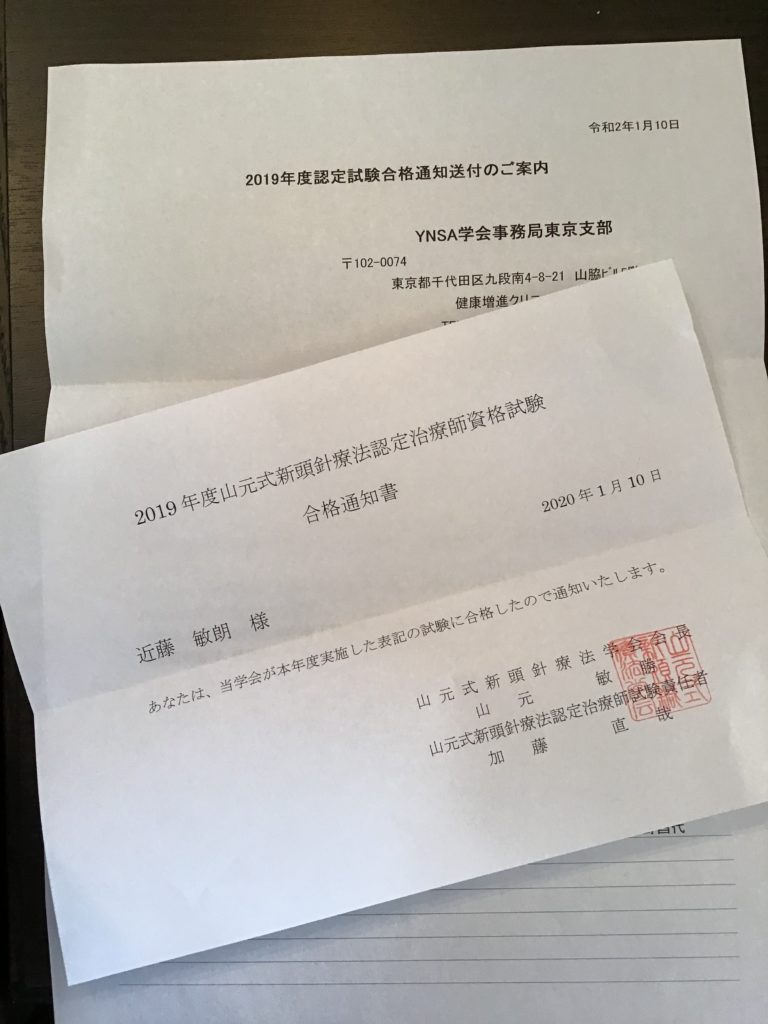

2020.01.15 徳島初!山元式新頭鍼療法(YNSA)の認定試験に合格しました!

世界各国の数千人の医師や鍼灸師に行われている日本発の、「山元式新頭鍼療法(YNSA)」という鍼治療の認定試験に徳島で初めて合格いたしました。

徳島で唯一のYNSAの認定治療師の治療院として徳島県内の方々にYNSAの素晴らしさを体験していただきたいと思います!

【YNSAってなに?】

YNSAとは、山元式新頭鍼療法の略称です。

宮崎県の医師「山元敏勝」先生によって考案されたこの技術は、残念なことに日本ではあまり知られていませんが、世界ではすでに数千人の医師が実践する非常に有名な治療法です。脳梗塞・脳出血・麻痺等の中枢性疾患・腰痛・肩こり・膝の痛み・しびれ・めまい・耳鳴りなどの様々な疾患に非常に有効なことが、世界中で認められています。

YNSAの優れた効果は世界中で認められています。ドイツでは、整形外科を始めとして麻酔科、内科など多様な診療科の医師が実践し、ブラジルでは山元先生の名前を冠した病院がブラジル政府の国費によって建てられています。

YNSAは頭に(正確には頭皮に)鍼をさすことで治療します。頭皮鍼は中国では複数の流派がありますが、それぞれ反射区が違っており、また手技の修得も難しい事からあまり一般的ではなく、効果も治療者の技術によって差があります。

YNSAは、Made In Japanの鍼灸治療法として一貫した理論と実績があります。頭鍼と名がついているように頭に鍼をしますが0.25mmの非常に微細な鍼を使うため、痛みは、ほとんどありません。

YNSAは、経絡や経穴を使った治療ではありません。

YNSAの基本の治療では頭部にあるA~Iまでの9つの基本点を使用します。YNSAの特徴はその独自の反射区と診断方法に有ります。

山元先生と先人の先生方が、発見されたこの頭部の新しいツボ(反射区)は全身の疾患に対応しており、麻痺などの肢体不自由だけでなく、がん性疼痛や整形外科的な肩こり・首・腰・膝などのあらゆる痛み・目・鼻・口などの各器官の様々な感覚異常、痛み・しびれ・耳鳴りに対応しており、様々な症状を改善できる可能性が有ります。

なかでも難治性とされるパーキンソン病・片麻痺・痛み・耳鳴り・めまい・どこにいっても治らない腰痛などに優れた効果があります。

山元敏勝先生と当院の近藤敏朗

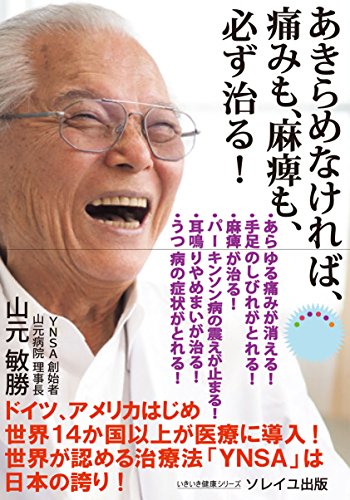

【山元敏勝先生のご紹介】

昭和31年日本医科大学卒業。

昭和32年在日アメリカ陸軍病院にて一年間インターン終了後

医学研究の目的で渡米。

昭和41年ドイツより帰国後、宮崎県日南市において山元医院を開業し、アメリカのコロンビア大学にて麻酔科専攻、ドイツのケルン大学にて産婦人科を専攻した関係で産婦人科並びに麻酔科(ペインクリニック)を標榜科とする。

昭和57年に医院を拡張、増床し医療法人愛鍼会山元病院を設置。

昭和63年9月、山元病院附属東洋医学研究所を開設。

平成2年6月に老人保健施設ハイム苑を開設。

平成3年9月に同施設にデイ・サービスを開設。

平成10年9月に宮崎市大字加江田に、山元リハビリテーションクリニック(19床)を開設。

関連施設として平成7年に社会福祉法人愛鍼福祉会を設立、特別養護老人ホーム・ゴールデンレイク、ケアハウス・エバグリーン、宮崎南デイサービスセンター、宮崎南ヘルパー派遣センター、宮崎南在宅介護支援センターを設置している。昭和43年より、鍼治療の研究に取り組み針麻酔による無痛分娩・帝王切開・虫垂切除術など2,000例以上行っており、現在代替医療として鍼治療・山元式頭鍼療法(YNSA)を行っており主に欧米において山元式頭鍼療法の普及ならびに教育と指導を行う。

※YNSA学会HPより引用

テレビ出演 「YOUは何しに日本へ」など

YNSAについて詳しく知りたい方は先生の著書をご覧ください。

2020.01.07 七草粥でお正月疲れを乗り切りましょう

【七草粥について】

本日1月7日は七草粥を食べ、疲れた胃腸を休める日本の伝統行事ですね。

元々1月7日は五節句の一つで「人日(じんじつ)の節句」の行事として七草粥が食べられたようです。

ちなみに人日とは文字通り 「人の日」という意味のようです。

中国は前漢の時代、東方朔が記した占いの書には、正月1日に鶏、2日に狗、3日に羊、4日に猪、5日に牛、6日に馬、7日に人、8日に穀を占ってその日が晴天ならば吉、雨天ならば凶の兆しであるとされていました。

ですから、7日の人の日には邪気を祓うために、七草の入った粥を食べ、一年の無事を祈ったのだともいわれています。

さらに唐の時代には、人日の日に「七種菜羹(ななしゅさいのかん)」という7種類の若菜を入れた汁物を食べて、無病息災を願うようになりました。

羹は汁という意味で、官吏昇進を1月7日に決めたことからその日に七種菜羹を食べて立身出世を願ったようです。

この風習が日本へ伝来し、年のはじめに若菜を摘んで頂戴し自然界から新しい生命力をいただく「若草摘み」という日本古来の風習と結びついて「七草粥」となり、平安時代の宮中行事として七草粥を食べるようになります。

七草粥に入れるのは、いわゆる春の七草。初春の野から摘んできた野草の生命力を食して、邪気をはらうということでしょうか。

古来、宮中や神社でもこの日七種の野草を摘む行事を “若菜摘み” といい、多くの歌に詠まれたり、能楽のワンシーンとしても登場しています。

でもお正月には、まだ野草は芽吹いていないのでは?と思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

かつての旧暦でのお正月は、現在の2月頃。まだ寒さも厳しいながら、陽射しには春を感じるころです。

長い冬が終わりに近付き、野に出て春いちばんの息吹きを持ち帰る、七草粥の行事は新しい年が始まる喜びの行事だったと想像できるのではないでしょうか。

そして現代の私たちにとっても、1月7日に食べる七草粥は、おせち料理で疲れた胃をやさしくいたわる、理にかなった食べ物だといえるでしょう。

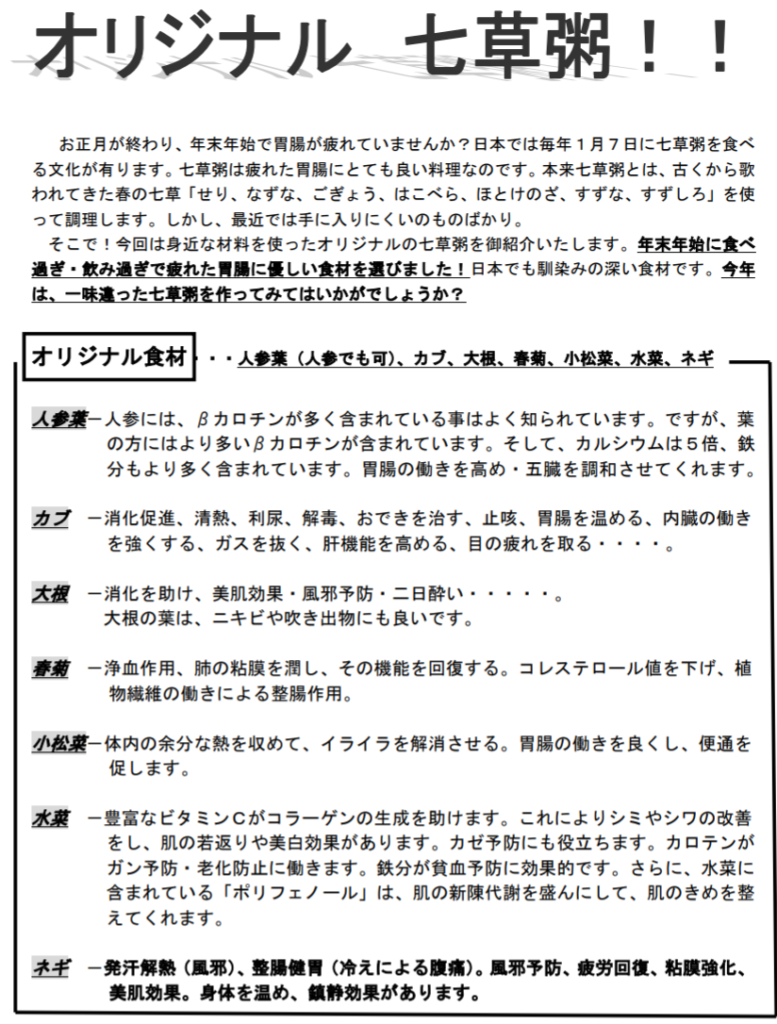

そこで、当院のおすすめするオリジナル七草粥レシピをご紹介しますので

是非作ってみてくださいね!!

→ オリジナル七草粥レシピ

2019.12.24 年末年始のお休みについて

本日は、今年度の香川県丸亀市厚仁病院産婦人科での不妊治療の鍼灸外来最終日でした!

毎週火曜日は厚仁病院での外来を担当しているため当院は休診とさせていただいておりますが、

厚仁病院での勤務で得られる知識もあります。

来年も更に知識をバージョンアップして貢献できるよう頑張ります!

当院の外来も今週末までです!

今年もあと少しよろしくお願いいたします。

【年末年始のお休み】

12月29日~1月5日まで休診

ただし急患の場合はお電話ください。

当院通院中の方に限り可能な限り対応いたします。

最新の投稿

- 2026.01.08妊活の体質改善に鍼ができること

- 2025.11.10ピラティスにおけるニュートラルポジションとは?

- 2025.11.09徳島でピラティス無料体験!11月限定・Soraの姿勢改善トレーニング体験会開催!

- 2025.11.01妊活鍼灸で不妊体質を改善!冷え性とホルモンバランスを整える方法

- 2025.10.29マットピラティスとマシンピラティスについて

カテゴリー

- お知らせ (167)

- 鍼灸治療 (69)

- 不妊治療 (64)

- 不妊鍼灸 (54)

- 妊活 (46)

- 自律神経の不調 (35)

- YNSA (30)

- 患者様の声 (21)

- セミパーソナルトレーニング (15)

- 食育、栄養 (14)

- AGE(最終糖化産物)について (12)

- 美容 (11)

- ニュースレター (10)

- ヨガ (10)

- 理学療法士のリハビリテーション (10)

- 美容鍼・エステ (10)

- 更年期障害の鍼灸治療 (9)

- ダイエット (9)

- マッサージ (6)

- パーソナルトレーニング (4)

- 遠絡療法 (3)

- 男性不妊 (1)

月別アーカイブ